当サイトは広告・PRを表示します

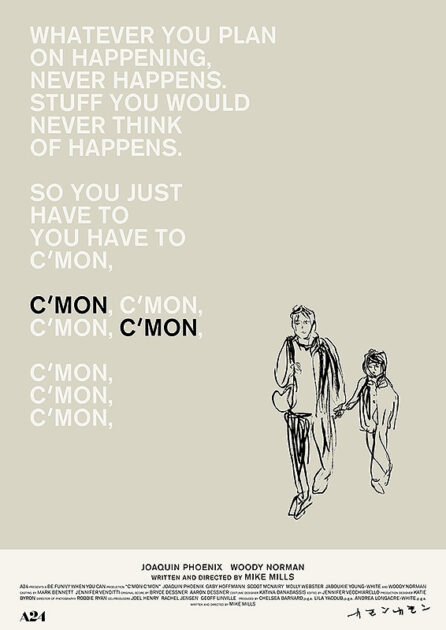

『カモン カモン』レビュー☆誰の心にも小さな子供が住んでいる

全編モノクロームで撮られた、ちょっと変わった構成の映画をご紹介します。

製作・配給はこのところ飛ぶ鳥を落とす勢いのスタジオ「A24」。何度も見返したくなる作品、という感想をもつ人も多いのではないでしょうか。

- 『カモン カモン』

- 脚本・監督

マイク・ミルズ - 主な出演

ホアキン・フェニックス/ギャビー・ホフマン/ウディ・ノーマン - 2021年/アメリカ/108分

※以下の記事は作品の魅力を紹介するため最小限のネタバレを含みます。あらかじめご了承ください。

☆あらすじ

ニューヨークでラジオ番組のディレクターをしているジョニー(ホアキン・フェニックス)は、全国を飛び回り子供たちにインタビューをしている。さまざまな街のさまざまな背景をもつ子供たちに、さまざまな質問をする。

こんな具合だ。

未来はどうなると思う?

自然は、街はどう変わる?

家族の姿は同じ?

君は何を恐れ、何に怒る?

君を幸せにするものは何?

取材を終えた夜、ホテルの部屋からロサンゼルスに住む妹ヴィヴ(ギャビー・ホフマン)に電話するジョニー。1年前に母を亡くしたとき、看護をめぐって感情的な衝突があり、疎遠になっていた2人だった。

ぎこちない会話の中で、妹は家族の窮状をさりげなく知らせた。彼女の夫は心に問題を抱えていた。仕事の都合でオークランドでひとり暮らしをしているのだが、最近様子がおかしい。しばらくオークランドへ行ってこようと思う。

問題は9歳になる彼女のひとり息子ジェシー(ウディ・ノーマン)だった。楽しい滞在にはならないだろうから連れて行くつもりはない、と彼女は言う。だが、預かってくれそうな当てはないのだった。

急ぎ休暇を取ってロスへ向かうジョニー。

こうして、ジョニーとジェシーの奇妙な共同生活が始まった。

朝早くに大音量の音楽で起こされたり、「親のない子」ごっこに付き合わされたり‥‥、独身で子育て経験のないジョニーは面食らうことの連続。

中でも最も強烈な洗礼となったのは、お風呂に入れているときや、本を読み聞かせているときなどに不意に始まる質問攻めだった。

普段はインタビューすることを生業にしているジョニーが、このときばかりはジェシーにお株を奪われてしまうのだった。

こんな具合だ。

「どうしてママと話さないの?」

「‥‥話してるよ」

「ううん、話してないよ」

「‥‥」

また、あるときは、こんな感じだ。

「どうして結婚してないの?」

「ある人と、長く一緒にいたから」

「好きだった?」

「‥‥いまでも、好きだ」

「じゃ、なぜ別れたの?」

「‥‥わからない」

9歳の甥っ子との未知なる体験が、意外にも自分の人生を見つめ直す機会ともなり、少しずつ彼との信頼関係を築いていくジョニー。

だが、ニューヨークへ戻らなければならない日は近づいていた。そして妹のヴィヴからは、まだ戻れないとの連絡が。

ジョニーは、ジェシーをニューヨークへ連れていくことを決意するのだったが‥‥。

☆A24らしくとんがった企画

A24(エー・トゥエンティーフォー)は、気鋭の映画製作・配給会社です。

設立からまだ日は浅いですが、この数年ヒット作を連発し、コアなファンを増やし続けています。

記録によれば、映画業界で仕事をしていたダニエル・カッツ、デヴィッド・フェンケル、ジョン・ホッジスの3人が「A24フィルムズ」を立ち上げたのは、2012年の8月です。

カッツはイタリア滞在中に会社設立を決意するのですが、そのとき彼はローマとアドリア海を結ぶ高速道路を走行中でした。その高速道路の名前である「アウトストラーダA24 (L’Autostrada A24)」が、このユニークな社名の由来だとされています(「アウトストラーダ」はイタリア語で高速道路のことですから、「高速A24号線」みたいなことですね)。

最初の配給作品は『チャールズ・スワン三世の頭ン中』(2013年/日本未公開)でしたが、その後『ルーム』(2015年)の配給で知名度を上げ、2016年には社名を「A24」と短くしました。そして2018年には、3人の創業者のうちジョン・ホッジスが会社を去るという出来事がありました。

作品歴を見てみましょう。

『ルーム』では第88回アカデミー賞でブリー・ラーソンが主演女優賞を獲りましたが、翌年の第89回アカデミー賞では、製作と配給を担当した『ムーンライト』(2016年)が、LGBTを描いた映画として史上初めて作品賞を受賞する結果となりました。

そこからの快進撃には、目を見張るものがあります。

2017年は『A GHOST STORY/ア・ゴースト・ストーリー』(レビューはこちら)、『レディ・バード』など。『ヘレディタリー/継承』、『エイス・グレード 世界でいちばんクールな私へ』の2018年を挟んで、2019年には『ミッドサマー』や『WAVES/ウェイブス』(レビューはこちら)など。

その後も、ユン・ヨジョンの第93回アカデミー助演女優賞で話題になった『ミナリ』(2020年)、『カモン カモン』(2021年、つまり本作ですね)などが続き、「エブエブ」という略称がお馴染みになった『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』(2022年、レビューはこちら)は、第95回アカデミー賞において、ついに主要8部門中6部門制覇という史上初の快挙を達成しました。受賞を逃した主演男優と脚色の部門はそもそも対象外だったことを考えれば、事実上主要部門完全制覇という圧勝ぶりでした。

飛ぶ鳥を落とす勢い、とは、まさにこういう状況を表す言葉ではないでしょうか(この記事は2023年4月6日に書いています)。

そんな「A24」の作品の特徴といえば、大作主義のハリウッドからは敬遠されそうな、少し尖ったというか、奇抜というか、実験的でもあるような‥‥、とにかく挑戦的・刺激的な映画たちである、ということになりそうです。

究極のエンタテインメントをめざす映画作りからは、「わかりにくさ」は排除されがちですが、この会社はそれを許容しているように感じます。

考えてみれば、映画で表現できること、人が映画で表現したいと思うことは、「わかりやすい」ことばかりではありません。簡単には理解できないから、あるいは、答えがすぐには見えないから、観る者は考え、考えることからたくさんの刺激を受けることになるのです。

その意味で、この会社が企画を選ぶ際の「攻め」の姿勢は、映画の世界に確実に多様性をもたらすことになったと思います。

私たちは、こうも言えるのではないでしょうか。もしも「A24」が存在しなかったら、私たちがこの10年間に目にした映画は、もっと画一的で同質な作品群だったかもしれない、と。

そんなわけで本作、そうした「A24」の遺伝子を存分に感じさせる仕上がりになっています。ある意味、とても「A24」的な作品と言えるのかもしれません。

☆モノクロの詩的な余韻の中で

まず、全編モノクロームという思い切った手法が、派手さとは縁遠い本作のストーリーによくマッチしている。伯父と甥っ子の共同生活を観ているうちに、多くの人がそう感じるのではないかと思います。

取材先のデトロイトに始まり、妹親子の住むロサンゼルス、ジョニーの街ニューヨーク、そして再び取材旅行のニューオリンズ‥‥。それぞれに性格の違う4つの都市が描かれますが、モノクロの街並みはどこも美しく、ひとつひとつのカットが詩的な情景として、私たちの脳裏に刻まれていきます。

白と黒とその間のグレーの濃淡ですべてを描き出すモノクロの映像は、描かれている物事をどこか単純化するというか、記号化・象徴化するようなところがあります。

「疲れた中年男」と「ナイーブな少年」が「海と砂浜のある明るい街」で共同生活を始める‥‥。そんなふうに記号化された物語を観ながら私たちは、彼らの髪や洋服の色を想像し、空や雲の色、さらには風の匂いから空気の温度、果ては彼らの関係の背後にある過去の経緯や、心情の変化まで、あらゆるものを自分の想像力で補いながら観ていくようになり‥‥。

気がつけば、すっかり物語の中に入り込んでしまっています。

映像から与えられる情報が少ないために、観る側の想像力が働く余地が自然に大きくなります。その結果、物語の骨格は映画から与えられたものですが、そこに肉付けされるのは観る人ひとりひとりの想像力ということになるわけで‥‥。

観る側と物語との相互作用がより大きくなる、とでもいうのでしょうか。

さらに言えば、肉付けの仕方は観る人によってさまざまなわけで、となると物語から何を感じ取るかという点に関しても、これはやはり人によって色々‥‥、というか、人によって色々なことを感じる余地が生まれるというのも、モノクロ作品の特質なのかもしれません。

個人的な体験を振り返ってみても、モノクロ時代の昔の作品に大きな影響を受けたり、色々なことを考えさせられたことは間違いありません。単純にそれらの作品のクオリティが高かったという理由もあるかもしれませんが、多分にモノクロ映像のそうした特質が影響しているようにも思えるのです。

☆刺さる名言、子供たちの生の声

トリュフォーや小津安二郎好きを自認するマイク・ミルズ監督だけあって、本作ではモノクロ映像がもつもうひとつの効果も十二分に活用しています。

それは何かといえば、「映像」から与えられる情報が少ない分、私たちの注意は「音声」により大きく振り向けられる、ということです。

ジョニーの仕事はラジオ番組を作ることです。そして彼の番組は、アメリカ中の子供たちにインタビューし、彼らの生の声を届ける番組なのです。

本作では、実際にジョニーを演じるホアキン・フェニックスが録音機材を操り、一般の少年少女たちにインタビューをしています。それは台本のないやりとりで、つまり正真正銘の子供たちの生の声なのですが、それが物語の随所に挿入され、映画の中でかなりのウェイトを占めています。しかも何の手も加えず、誘導もしていない生のやりとりが。

そのあたりの狙いについて、ミルズ監督はあるインタビューでこう語っています。少し長いですが、そのまま引用してみます。

この脚本は2016年以降に書き始めました。アメリカではトランプの大統領選があって、たくさんの問題が起こり、一大事になっていた。自分は親として子供を見ていて、その経験や親密さについて語りたいと思ったのがきっかけだけれど、ただのプライベートな話で終わらせずにアメリカに出ていきたくなったんです。だから子供たちにインタビューして、現在のアメリカの生活についての彼らの視点を探りました。ぼくが書いたわけじゃない子供たちのリアルな声を求めて。そこから、それらのあいだを通り抜けるフィクションのストーリーを書きました。

出典:映画『カモン カモン』マイク・ミルズ監督インタビュー【前篇】

トランプ大統領の出現によってアメリカ国内に分断が起こり、それを「一大事」と捉えていたことがわかります。

怒りや憎しみを煽り、人々の間に「対立」を作り出していく彼の政治手法は、コミュニケーションの深刻な断絶を生み出しました。

本作は、人と人とのコミュニケーションの本来の姿を、小さな子供との関係を通して見つめていこうとする作品です。

主人公と小さな甥っ子との関係、これがメインストーリーですが、それに加えてラジオ番組のための子供たちへのインタビューという、いわばサイドストーリー(しかも、なんの筋書きもないサイドストーリー)が用意され、重層的にコミュニケーションの姿を映し出していきます。

この記事の冒頭で、本作を「ちょっと変わった構成の映画」と紹介しました。物語とドキュメンタリーを混ぜるという手法自体は特に目新しいわけではないのですが、観てみると実際にとてもユニークで、実験的であり挑戦的であり、刺激的な構成だということがわかります。そしてどのインタビューも内容が秀逸で、いわゆる心に「刺さる」言葉もたくさん出てきます。

例えば、こんな感じです。

アメリカってすごく悲惨よ。人が公平に扱われない。

人種や、お金があるかないか‥‥。

この国がもっと良くなって、自分と違う人たちを認めるようになってほしい。

また、別の子はこう言います。

僕が怖いと思っているのは、孤独かな。

だって人間っていうのは、相手を理解しようとしても理解できないから。

味方がいない気がして、とても怖い。

さらに、こんな声も。

誰もがストレスを抱えた状態でいたり、心を閉ざすのがイヤ。

お互いに話もせずに、現実の人生から逃げてるだけ。

ママは「泣く子は嫌い」といつも言う。

だけど一度、「ぼくは泣くかも。人間は泣くものなんだ」って言ってみた。

でもママは、「あなたは強くならなきゃダメ」って言った。

そのことが何よりもイヤだ。

自分の感情を表そうとすると、憎しみを買ってしまう。

20世紀によくあったこと。

相手をそのまま受け入れようとせず、間違った方法でねじ伏せようとする。

「言葉じゃ傷つかない」という考えが、ものすごく辛い。

相手を知らずに批判して、知ろうともしない。

エトセトラ、エトセトラ‥‥。

☆小さな甥っ子との心の交流

マイクに向かって話すのは、一般の子どもたちだけではありません。ジョニーはしばしば、日記代わりに今日の出来事を自分の声で吹き込みます。ジェシーとどんなやりとりをして、そのとき自分がどう感じたか、などなど。

ジェシーも録音機材に興味を示し、街のノイズを録音したりして遊びますが、ニューヨークでジョニーの取材現場を見てからは、マイクをジョニーに向けてインタビューの真似をしたりし始めます。

ここでもまた、質問攻めです。もともと質問好きのジェシーにインタビューの現場を見せてしまったのですから、これは諦めるしかありません。

自分のママとの関係、過去のあれこれ‥‥。容赦なく追求され、ジョニーはまたまた答えに窮します。

「人は自分の行動の理由を理解できないこともある」

苦し紛れに出た言葉でしたが、真実を言い表しています。ジョニーだけでなく、多くの人が人生のどこかで同じように感じたことがあるのでは、と思います。

物語の終盤、ベッドにひとり寝転んだジェシーは、マイクを持って自分にインタビューを試みます。

大人っぽい口調で、マイクに向かってこう言います。

未来について考えたことはある?

それから、自分の口調に戻って、こう続けます。

あるよ。

起きると思うことは、絶対起きない。考えもしないようなことが起きる。

だから、先へ進むしかない。

先へ、先へ。

この「先へ、先へ」という彼の言葉が、「C’mon C’mon」という英語で、つまり本作のタイトルになるのですね。

辞書を引くと、「C’mon(Come on)」には実に色々なニュアンスがあることがわかります。

急げ、来いよ、頑張れ、頼むよ、さあさあ、いい加減にしてよ‥‥。

日本語が難しい言葉だという話をときどき耳にしますが、こうして見ると英語もなかなか簡単ではありません。が、兎にも角にも、ジェシーのこのセリフには「先へ、先へ」という字幕が充てられました。

さらに物語が進みラスト近く、ジェシーの父の様子が少しマシになったので、ジェシーは母(つまりジョニーの妹ヴィヴですが)と暮らせるようになる、と知らされる場面があります。

公園でそれを聞いたジェシーは、何も言わず林の中へ入っていきます。ジョニーは心配して後を追います。ジョニーには、ジェシーが混乱していることがわかるのです。

嬉しい反面、不安でもある。ジョニーと別れなければいけないという辛さもある。そんな複雑な心情をいっさい表に出さず、ひとりになろうとするジェシー。ジョニーは後ろから声をかけます。

このときのジョニーの台詞にも「 C’mon」が登場しますが、字幕は「いいんだよ」という日本語を充てています。

「(辛いとか不安だとか混乱してるとか、心の思いを全部さらけ出しても)いいんだよ」ということですね。「OK」とか「大丈夫」というようなニュアンスだと思います。

☆誰の心にも小さな子供が住んでいる

ドラマチックなことは何ひとつ起きない本作ですが、観終わると深い余韻に包まれます。前述した通り、胸に迫る思いは観る人それぞれ‥‥。何を思っても間違いではないでしょうし、2度目に観たときには、また別の思いに充たされるかもしれません。

それが本作の一番の魅力。そう言えると思います。

そんな本作の中でモリゾッチが一番印象に残ったのは、物語が終盤に入る頃、ジョニーがニューオリンズのパレードにジェシーを連れて行くシーンです。

仮装した人たちの列に混じって、ジェシーを肩車したジョニーが歩いていきます。楽隊の音楽に合わせ、身体を左右に揺らしながら‥‥。

その映像に、昨夜のジョニーと妹ヴィヴとの電話の音声が被ります。ジェシーの質問攻めが辛い、という話をジョニーがしています。どう答えればいいかわからない、と。

いっそのこと真実を言えば、とヴィヴ。まいったなあ、9歳の子供に真実か、とジョニー。彼は酔っているようでもあり、終始上機嫌です。

それから過去のあれこれについて、何が真実だったかについて、断片的に短い会話が交わされて、ジョニーが言います。

「それとも、あれかな。彼女が去って、自分の感情が一気に爆発したこととか‥‥」

長く一緒に暮らした女性が出て行ったときのことを言っているのです。

電話の向こうで、ヴィヴが言いました。

「初めて話したわね」

飛び跳ねるように歩いていたジョニーが、フラフラとパレードの列から離れていきます。

少しずつ前屈みになっていって‥‥、ジェシーは慌てて肩から飛び降り、それと同時にジョニーは地面に倒れてしまいます。

心配した人々が駆け寄ります。ジェシーはジョニーの名前を呼び続けます。

ジョニーはすぐに意識を取り戻し、もちろん大ごとになることはないのですが、その瞬間はハッとさせられ、そのうちに、二日酔いで気分が悪くなっただけかなと納得しかかって、やがて気づきます。

誰の人生も、多かれ少なかれこういうものかも、と。

ジェシーを肩車して歩くジョニーの姿が、ひとりの人間の人生を表しているような気が、そのとき突然したのです。

肩に乗せているのは小さい頃の自分です。

つまり、いまの自分は彼にとっての未来。

小さい彼は質問が好きで、自分のことを小さい自分に訊かれているのに、いまの自分は答えられないことばかり‥‥。それでもパレードは続くので、踊り続けなければいけないし、頑張るけど、気を失いそうになるときもある‥‥。

まるで、人生みたいですよね。

誰の心にも小さな子供が住んでいる。

そのことを、想い出しました。

そして、映画の中で詳しく描かれることはありませんが、決してうまくいっているわけではないジョニーの人生を想いました。

人は、兄弟や親や恋人ともっとうまく話せたらいいのになあ。

そう想いました。

自分のまわりの小さな子どもたちと、そして自分の中の小さな子どもと、うまくコミュニーションできたらいいのになあ。

もしかしたら、あらゆるコミュニケーション中で一番厄介で上手くいかないのは、自分自身とのコミュニケーションかもしれませんね。

☆大丈夫、先へ、先へ‥

本作で最も難しい役。それがジェシーであることを疑う人はいないでしょう。ウディ・ノーマンは類い稀な感性と表現力で、揺れ動く9歳の掴みどころのない姿を体現しました。

「天才子役」というありふれた言葉では表しきれない、見事な仕事だったと思います。本当に将来が楽しみな役者です。

そして、ホアキン・フェニックス。

名演・怪演と謳われた『ジョーカー』(2019年)の次に選んだのが本作。そのことが、まさに表現者としての彼の真骨頂だという気がします。

現在は『ジョーカー2』(2024年公開予定)の撮影真っ最中とか。こちらも、楽しみです。

さて、ホアキン演じるジョニーもそうだったように、世の中のほとんどの人は、自分がかつて小さな子供だったということを忘れがちです。

ジョニーと別れることになったジェシーも、自分が伯父さんと過ごした日々を将来忘れてしまう、と心配します。

ジョニーは、そんなジェシーにこう言います。

大丈夫、ぼくがすべてを想い出させるよ。

これが本作の最後のセリフです。

なんという優しいやりとりでしょうか。

ジョニーはきっとこのとき、自分がかつてジェシーのような子供だったことを、想い出していたに違いありません。

長い人生の中で気を失いそうになったとき、あなたはどうしますか?

この作品を観た後なら、こんなふうに感じることができるかもしれません。

OK、大丈夫。先へ、先へ‥‥。

コメント