当サイトは広告・PRを表示します

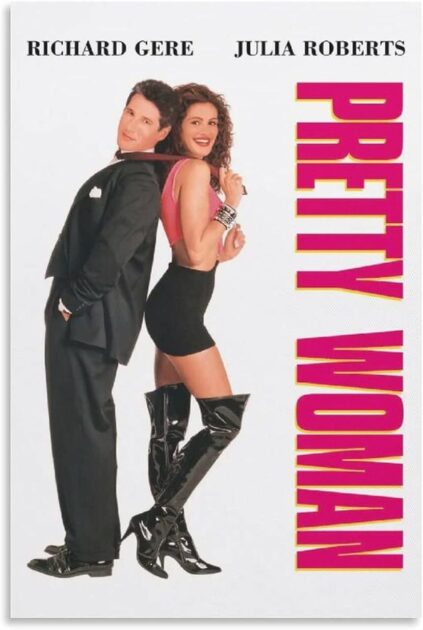

『プリティ・ウーマン』レビュー☆パートナーは相性が大事

リチャード・ギアとジュリア・ロバーツによる身分違いの恋を描いた作品です。2人にとっての代表作となった本作ですが、実はどちらの役も当初は別のキャストがイメージされていたのだそうです。

- 『プリティ・ウーマン』

- 脚本

J・F・ロートン - 監督

ゲイリー・マーシャル - 主な出演

リチャード・ギア/ジュリア・ロバーツ/ジェイソン・アレクサンダー/ヘクター・エリゾンド - 1990年/アメリカ/119分

※以下の記事は作品の魅力を紹介するため最小限のネタバレを含みます。あらかじめご了承ください。

☆あらすじ

ニューヨークに暮らす実業家のエドワード(リチャード・ギア)は、ビバリーヒルズの高級ホテルに滞在中、街娼のヴィヴィアン(ジュリア・ロバーツ)と知り合う。仕事の相棒である弁護士スタッキー(ジェイソン・アレクサンダー)のロータスエスプリを借りてホテルへ帰る途中、道案内してもらったのがきっかけだった。

ホテルに着いて、そこからバスで帰ろうとする彼女をなんとなく部屋に誘ったエドワード。初めは1時間100ドルで彼女と過ごそうとするが、結局一晩300ドルで契約し、その後も仕事の会食に同伴する目的で、ロス滞在の最終日まで6日間3,000ドルの契約を交わすことになる。

ヴィヴィアンはエドワードの求めに応じて彼の仕事中に高級ドレスを新調しようとするが、見るからに街娼の彼女を格式高い店は受け入れてくれない。ホテルのトンプソン支配人(ヘクター・エリゾンド)の助けでなんとか高級ドレスを調達し、エドワードに思わず「美しい」と言わせるヴィヴィアン。

だが、仕事の会食は思いっ切り物別れに終わる。

落ち込むエドワード。そして、彼を慰めるヴィヴィアン。

身分や境遇は違いすぎる2人だったが、同じ時間を過ごすうちに、互いに少しずつ惹かれ合うのを感じていた。

だが、無情にも彼がニューヨークへ帰る日は近づいていたのだった‥‥。

☆ハマり役に見える2人だが‥

リチャード・ギアはペンシルベニア州フィラデルフィアの生まれ。哲学を学ぶ大学生から一転、1975年に映画デビュー。『アメリカン・ジゴロ』(1980年)、『愛と青春の旅だち』(1982年)、『コットンクラブ』(1984年)などのヒット作で知られますが、これらの作品よりも本作の印象が強いというファンが、日本には多いのではないかと思います。

本作で演じるのはイケイケの若き金満家エドワード。

金の亡者のような仕事ぶりながら、それとは正反対のナイーブな一面も併せ持つ屈折した役所を、持ち前の端正なマスクを生かしてクールに演じているのが印象的です。

とても意外なことですが、ゲイリー・マーシャル監督や製作陣が当初思い描いていた主役は、クリストファー・リーヴやダニエル・デイ=ルイスだったのだそうです。バート・レイノルズ、シルヴェスター・スタローン、アル・パチーノ、デンゼル・ワシントン‥‥。先にヴィヴィアン役に決まっていたジュリア・ロバーツとセリフ合わせまでした俳優もいたそうですが、ことごとく断られます。

では、リチャード・ギアはなぜこの役を引き受けたのか?

実は、彼もまた辞退しようと決めていたようですが、ジュリア・ロバーツから手渡された紙に「イエスと言って」と書かれていたことで、気が変わったのだとか。

当時、リチャード・ギアは脂の乗った40歳。

ジュリア・ロバーツはたったの22歳でした。

そのジュリア・ロバーツが射止めたヴィヴィアン役には、当初カレン・アレンやメグ・ライアンがイメージされていたとも伝わります。街娼という設定が、やはり多くの女優に二の足を踏ませたようで、モリー・リングウォルド、ダイアン・レイン、ミシェル・ファイファーらの名前が挙がっては消えていく中で、巡り巡って、この役をつかんだのがジュリア・ロバーツだったというわけです。

ジョージア州出身の彼女にはこの頃まだ少し訛りがあったので、マーシャル監督はヴィヴィアンの設定をジョージア出身ということにしたのだそうです。そうした配慮もあってか、仕上がってみればヴィヴィアンはまるで、ジュリアに当て書きされたかのようなハマり役。本作を観た誰もが、結果的に最もふさわしい女優がキャスティングされたと知ることになったのです。

多くの人が最初にそれを実感したシーンは、おそらく序盤のバスタブの演技です。ヘッドホンを付けて調子っぱずれの歌を大声でうなる天真爛漫ぶりを見て、マーシャル監督もきっと本作のヒットを予感したに違いありません。

☆身分の違いが浮かび上がらせるもの‥

このバスタブのシーンの前夜には、こんな場面も描かれています。

無言で仕事の書類に目を通すエドワード。その足下で床に寝そべって深夜のテレビに見入るヴィヴィアン。弾かれたように屈託のない笑い声を上げる彼女を、まるで珍しい生き物を見るかのようにそっと観察する彼‥‥。

ニューヨークのエドワードの周りには、男性の前で、こんな品のない笑い方をする女性は存在しないのです、おそらく。それはけたたましく大きな地声で、いっさい何も気にせず、ただおかしくて笑い転げている、といった笑い方。ちょうど中高生の女の子が自分の部屋でひとりでテレビを見ているような、そんなリラックス状態なのです。

このシーン、実はカメラのフレームの外で、マーシャル監督がジュリアの足の裏をくすぐっていたのだとか。

想像すると、なんだか楽しそうな現場ですね。

ゲイリー・マーシャル監督といえば、本作の前のスマッシュヒットは『潮風のいたずら』(1987年)。

ゴールディ・ホーンとカート・ラッセルの共演で、しがない大工と大富豪の女がとあるアクシデントをきっかけにベストパートナーになっていくという、ハートウォーミングなコメディーでした。

本作は、言ってみれば『潮風のいたずら』の男女逆転版。

身分違いの男女の物語を、前作よりもコメディー色を減らして(ゴールディ・ホーンという当代随一のコメディエンヌを擁した前作のようにはいきませんよね)、その分ロマンス方向へ舵を切った作品と言えるでしょう。

ふたつの作品に共通しているのは、身分や境遇の違いを乗り越えて人と人が結びついていく姿を、温かい目線で描いていること。言い換えれば、「自分にとって大切な誰かを見つけるとき、社会的なポジションや経済的な格差は考慮するに値しない」という、私たちの中に古くからある、願望にも似た理想(シンデレラの童話によく表れていますね)を映像化した作品だという点です。

では、仮にその理想に従うとするなら、つまり「社会的なポジションや経済的な格差は考慮するに値しない」とするならば、その代わりに考慮すべき大切な要素はなんでしょうか?

本作を見ていると、それは2人の相性だと気づかされます。

屈託なく笑うヴィヴィアンを、まるで珍しい生き物を見るかのように眺めていたエドワード。

あのとき彼は、自分の中に何か新鮮な感覚が湧き上がるのを感じていたのかもしれません。

運命の出会い。

仕事の書類から目を離して笑い転げる彼女を見た瞬間は、大袈裟に言えば、彼にとってそんな意味合いをもつ瞬間だったかもしれないのです。

起業家の家に生まれたエドワードは、浮気をして母を捨てた父を許していません。復讐のため父の会社を乗っ取り、バラバラに解体して売り払ったことが、彼のサクセスストーリーの出発点。それ以来彼は同じことを繰り返し、繰り返すたびに規模は大きくなり、莫大な資産を手に入れても、結局やることは同じ。乗っ取り、解体し、売り払う、そしてまた乗っ取り、解体し、売り払う‥‥。

ヴィヴィアンといっしょに会食した相手は乗っ取りの対象ですが、根っからの物作りの会社。エドワードのようなマネーゲームの信奉者を思いっきり軽蔑しています。友好的な買収に失敗した彼は、汚い手を使ってでも目的を達成しようとしますが‥‥。

明日はニューヨークへ帰るというビバリーヒルズ滞在の最終日に、エドワードはその会社を買収するのではなく、業務提携を申し込みます。自分の資産を使って会社を立て直し、解体ではなく、いっしょに物作りを続けようという提案です。

ヴィヴィアンと過ごした6日間が、自分が本当にしたかったことはマネーゲームなんかじゃない、ということをエドワードに思い出させたのです。彼が思い出したのはそれだけではありません。芝生の上を裸足で歩くのが気持ちいいとか、大声で笑うことが楽しいとか‥‥。

恋人を追ってロスへやって来たヴィヴィアンにとっても、エドワードとの出会いは運命的なものでした。

すぐに恋人に捨てられ、友達も金もない彼女は地道に働こうとしますが、住む場所も仕事もままならず、現在のルームメイトの女性と知り合い、誘われるまま売春をすることになったのです。

屈辱に耐える人生‥‥と諦め、心を無くしかけたとき、億万長者の彼と出会い、そして本当に好きになってしまった。彼からニューヨークへいっしょに来ないかと誘われますが、彼にお金で囲われることに耐えられない自分に気づきます。好きになってしまった人と、お金の関係なんて辛すぎる‥‥。

はい。そうなんです。

この2人、物語が進むにつれ、なんだか似た者同士に見えてくるのです。

境遇はまったく違っても、どことなく肌が合う、同じような感性をもった2人‥‥。

それを感じたからでしょうか。エドワードはヴィヴィアンをオペラ鑑賞に誘います。

オペラは言葉を超えた芸術。好きか嫌いか、感動できるかできないかで、その人の内面がわかる。つまり自分と同類か、そうでないのか‥‥。

「イタリア語は全然わからないわ」と言っていたヴィヴィアン。

徐々に舞台に引き込まれ、やがて高揚し、悲嘆し、ウルウルしながら、最後は感動的な面持ちでクライマックスを見つめます。

このときのジュリア・ロバーツの演技はなかなかのもの。

彼女が観ているであろう舞台の様子は実はほとんど映らず、彼女のアップだけが何カットか重ねられるのですが、それで舞台の展開がなんとなくわかるほど、移りゆく表情の中に心の動きをイキイキと感じさせて、「さすが」と言いたくなる出来栄えです。

☆不動の評価を得た恋愛映画にも相性が‥

このオペラ鑑賞デートの際、エドワードはヴィヴィアンに真紅の肩出しドレスを用意し、宝石商から借りてきたダイヤとルビーの非常に高価なネックレスを着けさせようとするのですが‥‥。

彼女が手を伸ばした瞬間にケースの蓋を閉じようとしたので、手を挟みそうになった彼女は驚いて、大笑いします。

映画ファンの間では有名なこのシーンは、リチャード・ギアのアドリブです。

ですからジュリア・ロバーツのリアクションはほとんど素の状態ですが、それがとても魅力的で微笑ましかったので、そのまま使われることになりました。

やはり、どう考えても、楽しそうな現場です。

主演2人の相性の良さがこうしたハプニングを生んで、作品を成功へと導いていく原動力になったのかもしれません。そして2人の好相性のスタートはあのとき‥‥ジュリア・ロバーツに手渡された紙を見てリチャード・ギアが気持ちを変えた、あの瞬間だったのではないでしょうか?

成功へと導く原動力といえば、ロイ・オービソンの主題歌「オー・プリティ・ウーマン(Oh, Pretty Woman)」を忘れるわけにはいきません。1964年の曲ですが、本作によってリバイバルヒット。

エドワードとのデートに着ていく服を選ぶヴィヴィアンの様子‥‥ジュリア・ロバーツが着せ替え人形のようにさまざまなファッションを披露するシーンに、このテーマ曲がよく乗りました。

ファッショナブルでもどことなく古風な2人。

そして古風で古典的な物語。

リバイバルのこの曲は、相性抜群だったのですね。

本作からおよそ10年後、ハリウッドのトップ女優となったジュリア・ロバーツは、再び身分違いの恋を描いた作品に挑んでいます。『ノッティングヒルの恋人』(1999年、レビュー記事はこちらから)は、ハリウッドのトップ女優とロンドンのしがない本屋との恋物語。本作の男女逆転版(再び!)です。

まるで自分自身を演じるかのような役柄の中で、彼女は、不意に訪れた新鮮な感覚に少し驚きながらも、自分が本当に自分らしくいられる相手に気づき(ということは、見失っていた本当の自分に気づく、ということでもありますが)、その人に惹かれていくひとりの女性を好演しています。

これは、本作でリチャード・ギアが見事に、そしてクールに表現していたことですね。

そんなわけで、ふたつの作品を見比べてみるのも楽しいと思います。

それにつけても、パートナーは相性が大事。

しみじみと感じる、今日この頃です。

コメント