当サイトは広告・PRを表示します

『関心領域』レビュー☆無関心が悪を育てる

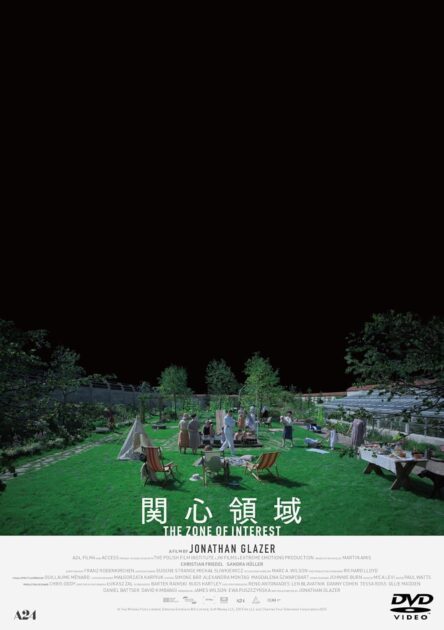

アメリカ、イギリス、ポーランドの共同製作。アメリカとイギリスの配給はA24というだけあって、かなりとんがった作品に仕上がりました。スティーヴン・スピルバーグは「最高のホロコースト映画だ」と絶賛したそうです。

- 『関心領域』

- 脚本・監督

ジョナサン・グレイザー - 主な出演

クリスティアン・フリーデル/ザンドラ・ヒュラー - 2023年/アメリカ・イギリス・ポーランド/105分

※以下の記事は作品の魅力を紹介するため最小限のネタバレを含みます。あらかじめご了承ください。

☆あらすじ

ポーランドにあるアウシュヴィッツ強制収容所の所長ルドルフ・フェルディナント・ヘス中佐(クリスティアン・フリーデル)は、収容所の敷地と壁一枚を隔てた大きな屋敷で、妻と5人の子供たちと暮らしていた。

妻のヘートヴィヒ(ザンドラ・ヒュラー)は、屋敷の周囲の荒れ地を美しい庭園に造り変え、強制収容所に収容された人たちから奪った金品で贅沢をして、戦時中にもかかわらず何不自由のない楽園のような暮らしを楽しんでいた。

そんなある日、ルドルフは転属の内示を受ける。

各地の収容所を統括する役職への昇進という内示だったが、妻ヘートヴィヒは喜ぶどころか猛反対。この屋敷での、子供たちと使用人との楽園のような暮らしを手放したくないのだった。

ルドルフは、仕方なくドイツへ単身赴任することになるのだが‥‥。

☆登場人物は実在した夫婦

原作となったマーティン・エイミスの同名小説では、パウルとハンナという架空の夫妻が主人公となっていますが、監督のジョナサン・グレイザーはモデルとなった実在の夫婦を映画に登場させたいと考え、ルドルフ・フェルディナント・ヘス中佐とその妻について、2年ほどをかけて徹底的な調査を行ったと伝わります。

そうした取材に基づいて再現される、強制収容所のとなりの美しい庭園。植物にあふれ、プールと芝生もある楽園のような暮らし。その日常が淡々と、ただ静かに丹念に描写されていく‥‥。

何も起こらず、少し退屈。

公開当初はそうした批評も散見された本作ですが、それも計算のうちというか、そうした批判も恐れぬ、ある種とんがった企画であり、とんがった構成と演出がこの映画の一番の魅力と言うべきでしょう。

脚本と監督のジョナサン・グレイザーはロンドン生まれ。

CMやミュージック・ビデオのクリエイターとしてキャリアをスタートさせ(ジャミロクワイの、あの動く床の上で踊るビデオが有名ですね)、『セクシー・ビースト』(2000年)で映画監督デビュー。

その後ニコール・キッドマン主演の『記憶の棘』(2004年)、スカーレット・ヨハンソンの『アンダー・ザ・スキン 種の捕食』(2014年)と、かなりの寡作で知られるグレイザー監督。

本作は、そんな彼のおよそ10年ぶりとなる、4本目の映画作品となります。

タイトルの「関心領域(The Zone of Interest)」とは、ポーランドにあるアウシュヴィッツ強制収容所とその周囲40平方キロメートルの地帯を指すときに、ナチス親衛隊が用いた呼称。

第76回カンヌ国際映画祭でグランプリを受賞、第81回ゴールデングローブ賞で作品賞(ドラマ部門)ほか3部門にノミネート、そして第96回アカデミー賞では作品賞、監督賞、脚色賞など5部門にノミネートされ、国際長編映画賞と音響賞を受賞しました。

受賞関係でいえば、妻のヘートヴィヒを演じたザンドラ・ヒュラーは、同じ年の第76回カンヌ国際映画祭でパルム・ドール(最高賞)を受賞した『落下の解剖学』(2023年)の主演女優でもあります。

同年が対象の第96回アカデミー賞では、作品賞候補10作品のうちに彼女の主演作が2本入っている(しかも、どちらもハリウッド製作ではない)という珍しい光景を目にしたのでした。

1978年に東ドイツで生まれたザンドラ・ヒュラーは、ドイツ、オーストリア、アメリカ、イギリス、フランスと国際的に活躍する実力派女優です。どんなことがあっても、自分はナチスを演じない‥‥そう固く誓っていたという彼女ですが、グレイザー監督と面会して考えを変えたのだとか。

ヘス夫妻の飼い犬として劇中に登場する黒い大型の狩猟犬は、実は彼女自身の愛犬だというのですから、監督への信頼と本作への入れ込み具合が、そこからもわかるというもの。

そんな彼女の起用が作品に説得力をもたらしたといえるのが、夫の昇進(転属)を聞いても喜ばず、子供たちとここでずっと暮らしたい、と訴える中盤過ぎのシーンです。

自分がどれほど今の暮らしを望んでいたか、子供たちがのびのびと暮らせるこの環境がどれほど自分たちにとって重要か。そのことを切々と、そして確信に満ちて、夫に訴え続けるのです。

彼女は言います。

戦争が終わったら、いっしょにここで農業をやりましょう。

そんなことまで、彼女は夢見ているのです。

敷地のとなりはアウシュヴィッツ強制収容所。100万人を超える人たちが命を落としたとされるその施設のとなりにいながら、彼女は未来を夢見ている。

とても信じられないことですが‥‥、しかし、このシーンの彼女を見ると、「ああ、史実はきっとこうだったのだろうなあ」という、やり切れない思いに襲われるのです。

☆無関心という罪について

彼女が塀の向こうの様子を一度も覗き見ることがなかったように、グレイザー監督は塀の向こう側について1カットも描写していません。淡々としたドキュメンタリー・フィルムのような映像の中にかろうじて感じる殺戮の気配は、使用人によって庭木の根元に撒かれる灰と空に立ち上る煙だけです。

そうした控えめな映像に代わって私たちの心を揺さぶり続けるのは、塀の向こうから聞こえてくるありとあらゆる音です。

叫び声や銃声、犬の遠吠え、人々を運んでくる汽車の音‥‥。それらが混ざり合い、大きくなったり小さくなったりを繰り返しながら、不気味に鳴り続ける通奏低音。

当時を知る人の証言をたどり、ヘス夫妻の屋敷で聞こえていた収容所の音をシミュレーションする地道な作業をくり返して、これらのサウンドライブラリーを作り上げたのは、音響デザイナーのジョニー・バーン。

アカデミー音響賞が彼に贈られたのは、至極当然のことと言えるでしょう。

そして、そうした音響効果に心を奪われた私たちに不意打ちを喰らわすのは、突如現れるネガ・フィルムのような白黒反転した画面。

夜の闇。土木作業場のような土の山。その土の中にリンゴを隠していく10代の少女。彼女の姿だけが、白く光り輝いて‥‥。

こうしたインサート・カットが何度かくり返されるうちに、ヘス夫妻の屋敷に住み込みで働いているポーランド人の少女が、夜な夜な収容所に忍び込んで、強制労働させられるユダヤ人のために食べ物を隠しているのだとわかります。

収容所の暗闇の中で彼女だけが白く輝いて見えたのは、サーモグラフィを用いて、熱を可視化する方法で撮影されたからでした。

そしてある日、作業場に落ちていた手書きの楽譜を持ち帰りピアノで弾いてみる彼女。

この場面もとても印象的です。

実はこのポーランド人の少女にもモデルがあり、彼女はまだ12歳の頃に、飢えに苦しむユダヤ人のために、リンゴを持って収容所まで自転車で通っていたと言います。

彼女の名は、アレクサンドラ・ビストロン・コロジエイジチェック。グレイザー監督が本作の調査の過程で出会ったとき、彼女は90歳。それから間もなくして亡くなった、と伝わっています。

劇中で使われているポーランド人少女の衣装と自転車は、彼女の遺品なのだとか。

本作を観て、無関心は罪だ、無関心は良くない、という結論を導き出すのはたやすいことです。しかし、グレイザー監督の胸の中にあったのは、そのことだけではないでしょう。

彼女の行為が、おそらくは命懸けのその行為が、どれほど尊いものであるか‥‥。

だからこそ、というのでしょうか。

だからこそ、そうした尊い、勇気ある行動を起こせない大多数の人間は、無関心でいてはいけないのではないか。

せめて、無関心でいることだけは、やめた方がいいのではないのか。

なぜなら、大勢の無関心がこの世界に悪を育てるから。

無関心は、悪を生み出し育てるという意味で、やっぱり罪なのだから。

第一次世界大戦後の世界恐慌下にあった1930年、アメリカのフーヴァー大統領が進めた高関税政策が引き金となって、ヨーロッパ各国に保護主義(自国中心主義)が蔓延。そうした空気が民族主義の高揚を生み、台頭したナチスは必然的に領土拡張を切望‥‥(貿易で豊かになれないのなら、小さな国は領土を大きくするしかない、というわけですね。当時の日本も、この流れで大東亜共栄圏という構想を打ち出し、アジアへ侵略していきました)。

それが第二次世界大戦につながっていくのですが‥‥そうした歴史を知るヨーロッパの人たちがトランプの高関税という愚策を見て、「アメリカ人は歴史から何も学んでいない」と憤っているのは、ものすごく理解できます(この記事は2025年の4月に書いています)。歴史に無関心であることも、歴史に無知であることも、やはり大きな罪。

アメリカはしばらく立ち直ることはないでしょうから、ここから先はEUが中心になって、第三次世界大戦への流れをなんとか断ち切ってもらいたいものです。私たちの国にも、EUと協力して果たせる役割があるはずです。

そんな日本に目をやれば、元タレント中居正広の性加害とそれを隠蔽したフジテレビの経営陣(類似案件として松本人志と石橋貴明の性加害)、斎藤元彦兵庫県知事のパワハラと公益通報つぶしなど、無関心でいることがよくない事案が目白押しです。

地球の王様になろうとした男は、ヒトラーがそうであったのと同じように、自分がギャングかただのチンピラと同じだと気づくことはないでしょう(誰のことかわかりますよね?)。だから私たちは、その男と取り巻きの連中も含めて、世界のあらゆる「悪」から目を離してはいけないのです。

人類の悲しい歴史について教えてくれる本作は、そう訴えかけているように感じました。

コメント